|

时刻警惕地面特务的袭扰

上个世纪,六十年代初老挝内战结束,成立民族团结政府,同时与中国建交,但美国扶植老挝极右势力,发动内战,对老挝爱国战线党发动所谓的“特种战争”,使老挝国内分裂成三种势力:其中以爱国战线党组成的左派力量;以美国支持的老挝右派势力以及中间派组成。国内就分成解放区、敌占区、游击区和中立区。

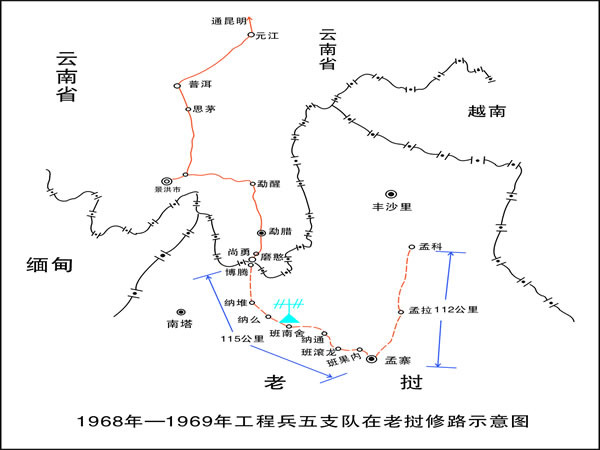

我工程兵修路地段是在老挝北部博腾——孟寨——蒙科(垮)一带与我国云南省接壤,位于老挝的南塔、孟寨、丰沙里三个省境内,政治情况复杂,沿途经过纳么、孟寨、孟拉、孟科(垮)四个县属于解放区。西线北部与我国接壤的南塔省博腾一带有七、八公里区域是中立区,纳堆等地是新解放区,纳通至班果内之间的班滚龙地区有几十公里的人烟稀少的深山游击区,谁去谁占领,是两边政权。就是在解放区、虽然经过社会改革,但不彻底,常有特务潜伏,有时特务还专门主动向我方接近,热情迎接,结果是为了搜集情报。

高炮团的防区内,就有解放区、中立区和游击区,入老挝前的社情通报中说:靠我国边境的南塔省是一个较大的特务据点,蒋介石的残余匪帮、老挝右派及泰国、缅甸等国特务经常在防区内窜扰,专门搜集我国援外的军事情报。1968年就在我境内龙门地区被我歼灭了一个特务小组,打死两人,俘获一人,缴获卡宾枪、小型录音机、望远镜等装备。在我勘察修路路线过程中,美蒋匪帮为了解我军行动和入老目的,派出六个特务小组,侦察我行动,每组十余人,日夜有活动,分布在我筑路一线。1968年6月15日,被老挝游击队歼灭一部分,打死一人,投降两人。据俘虏交待他们主要任务是:破坏活动、反动宣传,策反,派遣常住特务等。单独执行任务的雷达站、为应付这种情况,在选择阵地时,与工兵七团的高射机枪连同在一个小山头的边上,官兵们分别住在雷达、电台、油机旁的三个帐篷里、每个帐篷住一名干部,虽相距只有几十米,但夜间仍设三个哨兵,成三角形,有利于相互支援,哨兵站岗时,带着枪和子弹,加上干部夜间也查哨巡逻,基本可以做到万无一失。但由于在异国他乡执行任务,特别警惕地面情况,也常把一般情况当成紧急情况,甚至把竹林里的动物活动的声响误认为特务活动,出国部队有的连队曾发生过开枪乱打一气,结果误伤了老百姓的牲畜事件,一天夜里,我雷达站战士易尊白站岗,阵地周围竹林被风一刮沙沙作响,很害怕,加上竹林里确实有动静,由远而近的走来,就认为是有特务入侵,也没与另外两哨兵打招呼,急忙把我叫醒,说阵地发现特务,我马上带杨家敏等人搜山,搜了大半夜,什么也没有发现,却发现了水牛。四十年过去了,到底是老百姓的牲畜进入阵地,还是特务入侵我阵地,仍是个谜。不过在异国他乡,对地面特务的袭扰是不能大意的,保持高度警惕是必要的,尽管我们搜山人员一宿没有休息,保持高度的戒备状态是值得的。

热带密林中的蚊虫。

1966年至1970年的五年中,我们雷达站的官兵们参加了越南、老挝的抗美战争。那里的多雨湿润气候和蚊虫叮咬给我们带来不小的麻烦。

越南、老挝与我国的广西、云南两省接壤,当地五月至十月为雨季,十一月至第二年的四月为旱季。常年多雨,气候湿润,属亚热带气候。特别是老挝北部群山连绵、森林密布、河流纵横、气候炎热、蚊虫孳生、疾病流行。部队生活在热带原始密林中,还不时地发现老虎和金钱豹等野兽,技师李振田带先遣组到中老边境设营时,夜间常听到豹子叫,一天晚上战士乔保元站岗时,发现豹子从帐篷边窜过,第二天高炮团好几个连队都报告发现了豹子。同时还有猴群、大蟒蛇、穿山甲等野兽随时可见。因多雨潮湿到处都能见到蚂蚁、蛇、蚂蝗、蚊子等害虫,这些小东西给人畜带来了意想不到的烦恼。

1966年12月31日夜,我们雷达站进入越南第一个阵地——93高地。山上密林覆盖,午夜时分,班长郭景发外出解手,还没等解完,就被什么东西咬得跑出来,他说:“越南这地方不知是什么东西,像豆粒那么大小,直往身上爬咬人,实在受不了”。身在异国他乡的战友们听了他的话,都非常吃惊。第二天天亮,郭景发又回到他解手的地方,发现原来他踩到蚂蚁窝了。这里的蚂蚁窝大得像个小土堆,蚂蚁体形硕大,土红色的,咬人时肢身立起来,很历害。大家仔细观察,像这样的蚂蚁窝到处都有,有的蚂蚁窝还筑在树上,战士们看得多了也就习惯了,大家都不去惊动它,躲着它走就安全了。

蛇是越南和老挝常见的动物。出国前部队给每个人发了一个卫生盒,里面有几种药物,其中有一种药叫“季德胜蛇药片”,就是为防蛇咬的。蛇只要你不侵犯它,它是不会主动攻击人的。一次,雷达站战士刘占和与程凯走夜路,年轻人爱说笑,刘占和故意往前跳了一下,说有蛇,而程凯以为是真的遇到蛇了,也往前跳了一下。本来刘占和是和他开玩笑,可打开手电筒一看,地面上真的有一条金环蛇。还有一次,我从雷达机上下来去雷达班的帐篷里取东西,一进门就看见一条蛇正在补觉战士的被子上爬过。春天正是蛇的繁殖期,一次,我去厕所解手,临时的厕所就挖在一棵大树下。我刚蹲下,就听外面的战士喊:“站长,树上有蛇”。我抬头一看,呀!原来在头顶的树枝上爬满了蛇,每个树枝上都趴着一两条,我急忙地跑出来,数了一下,足有上百条。在老挝,一次,我看到两位工程兵战士,用塑料布包着一段蟒蛇肉,从外面看大约二十几公分粗细,可见蟒蛇有多大了。还有一次,我们抓到了一条蛇,副指导员韦明庆是南方人,给大家做了一顿蛇肉,大家品尝了蛇肉的味道。

旱蚂蝗(山蛭)在越南,特别是在老挝,真是无处不有。蚂蝗生长在密林的草丛里,身体呈暗绿色,与树枝草叶同色。待人经过时,迅速跃到人的身上,爬进露肉的地方,用吸盘吸血,虽然被吸的地方不痛,但伤口却是很痒,如果伤口用手抓破了不易愈合。部队的流动哨兵或去丛林里砍柴回来,就要坐下来抓蚂蝗,每次都能从裤腿上、脚面上、胳膊上抓出蚂蝗来。战士们只好穿上高帮鞋,扎上袖口,绑起裤管外出执行任务。

部队在野外生活,给每个人发蚊帐、防蚊油、防蚊帽等必备品。可是晚上睡觉前,如果蚊帐没有掖好,钻进一两个蚊子,你就别想睡好觉了。在外面的哨兵,上岗前必须在裸露的脸部、手上涂上防蚊油、带好防蚊帽。再就是小咬,这个东西很讨厌,它虽然小,但咬人却毒性很大,咬上就是一个包,很痛也很痒。抓破后流黄水,总不爱好。

在越南、老挝的密林中,我常被蚊子、蚂蝗叮咬,由于奇痒难耐,把伤口抓破后,不能愈合,结成痂,痒得厉害。再抓破,再结痂,长时间不好。医生说,这叫节结性痒疹。几十年来,只要蚊虫叮咬过,我身上就结痂不爱好,落下了一种奇病。

回想在东南亚原始密林的那段岁月,有美国飞机轰炸;有地面特务的袭扰;有大自然的风吹雨淋日晒;有蚂蝗咬、蚊子叮。炸弹没有伤及筋骨,而蚊子、蚂蝗却把皮肉叮烂,那岁月真是让人难以忘怀啊。

部队在热带密林中的生活。

在老挝作战的防区内是山岳丘陵地带和密林,没有像样的道路,只有我筑路队正在修的一条公路,离开这条路就没有路了,雷达就架在离这条路不远的竹林里。据我国最南面60公里处,是老挝孟寨省纳么县班南舍的一个小高地上,距班南舍寨子百来米左右有南舍河流经。高地上面为工兵七团的一个高射机枪连阵地。班南舍寨子共有十几户老百姓,一个越南转运站。老挝人与我国云南傣族人的生活习惯相似。当地人习惯居住在沿河一带,老挝人用水人为的把河分为三段,上段为饮用水、中段洗衣服、下段大小便,这个寨子的上游就是上个寨子的下游,因此很不卫生,住高脚房,没有水井,吃河水。洗澡,大小便也在河里。雷达站进驻阵地后最先遇到的就是吃水问题。副指导员韦明庆带领炊事班战士找水源,根本找不到,只好在河边挖个坑,让河水经过沙石过滤后,不经消毒就做生活用水。战士们要到河里挑水,好在距河边几百米。部队的大小便是自己挖的厕所。另一个就是烧柴问题,就地砍柴烧火做饭,旱季好办,可是雨季的雨一下就是不晴天,只好派人去竹林里砍已经死掉的干竹子。一次,战士张文冒雨从山里扛一捆竹子下山,下坡时摔倒了。肩上的竹子捆将张文的锁骨压断,卫生队将他的骨头接好做了包扎,让他不要动休息两周。可年轻人好动,已经接好的锁骨错位了,留下了终身遗憾。

部队在异国他乡的热带密林中,生活用品特别是副食品供应非常紧张。平时,以干菜、花生米、咸鸭蛋、罐头为主要副食,新鲜蔬菜很少。为了解决出国部队的吃菜问题,云南省孟腊县把一些好耕地改成种蔬菜,我们也在竹林里开荒种一点菜,如茄子、辣椒、小白菜等。即使这样也保证不了部队的蔬菜供应。由于蔬菜的短缺,战士们的口腔发生溃疡,说话、吃东西都比较困难。

在热带密林中,高温潮湿,经常出汗,又不爱干,全身都长满痱子,其中腋下、大腿根里阴囊等处让汗水长期淹着,发痒、变红,先是用手一抓就掉皮,后来就变烂了,有的都出水、流脓,非常难受。面对山高林密,湿润多雨,战士易发疟疾、得皮肤病,高温吃不下饭、睡不好觉,北方人不服水土,常闹肚子,被蚊虫叮咬后,常流黄水,奇痒难忍,在艰苦的战斗环境中,官兵们毫无怨言,仍保持着乐观旺盛的斗志。在“当好高炮62师代表”的口号鼓舞下,大家以阵地为家,以苦为荣,团结一致,生活在敌机轰炸,地面特务袭扰,蚊虫叮咬的环境中,每天开机达六小时以上。从1969年3月7日至1970年元月3日的九个月时间里,在坦克三师高炮团的指挥下,圆满地完成了入老挝参战任务,受到高炮团领导的好评。

战场上锻炼造就了一批新人。

雷达兵是一个技术兵种,平时训练需要一年至少半年才能担任作战值班任务。而雷达二站从1966年11月份组建12月就进入越南参战,经过多次连续作战及战场的考验,又经历了长期工作在又潮又闷老挝战场的锻炼,雷达二站养成了可以连续作战的作风。从老挝回国后,雷达站的官兵们仍保持着旺盛的革命斗志。在师司令部搬家、打耙、拉练、为军区营团干部演习作空情保障等多项任务中,都表现出这个集体是一个可以连续作战的小分队。副指导员韦明庆是南方人,个头不高,娃娃脸,讲着一口很不标准的普通话,是一个去过朝鲜、越南、老挝三个国家作战的老兵。他性格坚毅,办事认真,坚持原则,对战士做思想工作细致耐心,是一位优秀的政治工作者。雷达技师李振田,是雷达技校毕业的,技术非常过硬,为人正直、爽快、说干就干、雷厉风行。他除了管好全雷达站的设备外,还经常参与战备值班和部队管理,是我的好帮手。在两次出国作战中,班长郭景发,李千红都能以身作则,把所在班的各项工作都做得很好,而且能独挡一面。由于大家的努力,在两次出国作战中,不但能圆满地完成任务,也锻炼了一批思想觉悟高,专业技术水平好的同志。1969年11月,部队还在老挝作战期间,李千红、贾延标、朱明义、就被坦克三师高炮团看中提为干部。1970年回国后丁学才、王汉忠、胡兆发、乔保元、李作宪、佟坤勇、杨家敏、邵培根、吴铁石、赵志军等相继被提为干部。这样算起来,雷达二站第二次出国作战的21名战士中,有13人提干,占战士总数的62%。这个战场上锻炼出来的小分队,不但能连续作战,而且为部队培养了一批干部。

五 后记:

四十年过去了,这些在战场上打磨出来的新人,在各自的岗位上,仍保持着象当年战场上那样顽强的革命斗志,为党和人民作出应有的贡献。据几位有联系的战友了解的情况是:

杨家敏:从师偵察连雷达二站站长任上调入宣化炮兵学院深造,毕业后作为战斗骨干留学院任雷达教员。在任教员期间,勇挑重担,曾一人担起全院三个系十二个学员班中的十一个班授课任务,受到学院上下的一致好评。1983年调入本院电教中心任主任,他继续发扬了战场上那种顽强的战斗毅志,携带繁多的录像器材,克服了许多困难,跑了多个炮兵靶场和大型 演习现场,拍摄了大量军事题材的电教片,作为内参向中央军委主要首长和中央政治局汇报的录像片,为中央决策提供了可靠录像资料。在任教员,教授的35年期间中,17次被评为优秀教员,8次被评为优秀共产党员。他编导,拍摄,编辑的电视教学片300多部,其中80多部在全军,总参院校协作中心获奖。13部专题片在中央电视台播出。撰写论文60多篇,在军内外刊物上刊登。由于贡献突出,获得提前晋级,荣获首届军队育才奖,享受全军优秀技术岗位津贴及烛光奖。技术级定为四级(正军职),文职三级。是侦察连乃至高炮62师的名人。

副指导员韦明庆:从老挝回国后一直从事政治工作,在605团任教导员工作,后任协理员,转业到广西壮族自治区大化县人民法院任法院院长。当上了人民法官。

雷达技师李振田:是我军雷达技校毕业的,科班出身,又经过越南,老挝两次实战锻炼,既有理论又有实践经验。从老挝回国后,调入辽宁无线电一厂任军代表,为我军雷达建设又贡献了十六,七年。转业到辽阳市文圣区科委任职,后又调到该区任档案局局长。

郭景发:从越南回国后被提为干部,由于政治理论水平很高,表达能力强,适合做政治工作,因此一直在师直属队的侦察连,通讯连做政治指导员工作,后调任师直工科任科长。转业后到抚顺市煤炭工业管理局任党委办公室主任。

李千红;第二次出国前,从雷达一站作为骨干调到雷达二站任操纵班长,这位同志思想觉悟和业务能力都很强,是第二次出国战士中拔尖的一个,接任雷达二站站长后,带领全站很好地完成上级交给的各项任务,受到领导和同志们的好评,从师604团教导员岗位转业到沈阳市皇姑区人事局任副局长,后任皇姑区档案局任局长(正处级),

贾延标:是第二次出国战士中第一批提干的。这位同志的最大特点是放到那里都让人放心,就是说他心里想的是如何干好工作,和平时是“五好战士”,战场上是“功臣”。从605团转业到河南省洛阳市建筑公司当干部。退休后仍在洛阳建筑部门当“监理”。

胡兆发:是雷达二站赴老挝参战标图报话班班长,提干后到620团任职,转业分配到安徽省肥西县运输公司当干部。

李进学;是雷达二站在越南战场的主要号手,三等功臣,复员后在河南省洛阳市创办了金西化工物资有限公司,出任总经理。

吴铁石:从老挝回国后提干,送郑州炮校学习,毕业后留校任学员队区队长,1979年转业到黑龙江省牡丹江市检察院,当了一名人民检察官。

赵志军:从老挝回国后提干,送入宣化炮兵学院学习,毕业后留学院当教员,转业后到河南省开封市法院,当了人民法官。

邵培根:从老挝回国后提干,送重庆总后勤部高等专科学校深造,毕业后调入沈阳军区后勤部技工训练大队任教员。1988年在教研室主任职(正营)转业到河南省开封市黄河水利学院当教员。

王贵生:在老挝补充的新兵,回国复员安排到沈阳机床一厂工作。由于工作出色,后担任机床一厂一车间工会主席、车间党支部书记。沈阳三个机床厂重新组合成沈阳马特机械装备有限公司后,任公司行政部部长(正处级),直到2010年退休。

樊兆全:从老挝回国后复员到黑龙江宁安运输公司当司机,后任宁安客运公司党支部书记。

张金科:从老挝回国后复员到黑龙江省双城县地质队工作,后调入黑龙江省宁安县土地局工作。

潘跃刚:从老挝回国后复员到黑龙江省牡丹江市军马场武装部任保卫干事。

另外,在老挝作战期间,司机孟庆芳、老兵李春路复员,坦克三师给雷达二站补充一名司机陈士明。另外,在老挝补充的新兵还有易尊白、陈开先、黄基昌、肖云同等人,工作也很出色。易尊白被部队送到总后勤部高等专科学校深造,是雷达技术的后备力量。

六、参与我国首次批量生产防弹衣。

上世纪六七十年代,军内外科研院所及工厂,经过3年的艰苦攻关,终于试制成功性能良好能防止子弹射入的防弹衣,并于1971年首次批量生产,用以支援越南人民的抗美斗争。当年,我作为军方代表,参与了防弹衣生产的整个过程以及最后的押运交付使用工作,如今回忆起来仍是往事难忘。

上个世纪六十年代,美国在越南战场上使用一种新式杀伤武器——子母弹(又称菠萝弹)。子母弹从飞机投下后在空中炸开,同时飞出约200-300个如皮球大小的钢球。利用重力加速度原理当钢球达一定速度后在空中或地面上爆炸,又飞出约200-300个如滚珠大小的钢珠,其速度为每秒560—580米,快速飞行的钢珠给战斗中的士兵造成巨大的伤亡。我的同学和战友张全同志就是被这种子母弹打中而牺牲在越南的,当时在越南战场上,子母弹对高射炮兵和奔跑在公路上的汽车司机造成巨大的威胁。因此研制生产防御子母弹和步枪子弹的问题引起中央领导的重视。1966年起开始列入国防科委的科研项目。1967年4月毛主席和军委首长指示:“希望此项研究尽快出成果”。在国防科委的直接领导下,由20多个军队和地方的科研院所及工厂,经过三年的艰苦攻关多次大型模拟试验和实弹爆破试验,获得大量数据,研制出了性能较好的防弹衣。

防弹衣的主要材料为铝、镁、铬三种金属材料按一定比例分别做成铝镁合金片和铝铬合金片,两片合在一起,分别具有铝镁合金片的轻、柔韧、滞;铝铬合金片的轻、硬度极强的特点。合起来既阻滞子弹的穿透又穿着轻便的特性。这种防弹衣内装多个这些金属合金钢制“鳞片”,形似鱼鳞排列整齐,类似古代铠甲,加上里子和面,从外面看就是一个普通背心,重量为十多市斤,可它能防住子母弹及步枪子弹的射击,有效地保护人的五脏六腑重要器官的安全,这就是我军研制的用于单兵防护的第一代防弹衣。是高射炮兵及汽车司机在越南战场上的保护神,故被命名为“护神”牌防弹衣。

给越南战场研制、生产防弹衣是毛泽东主席批准的,周总理亲自抓的一项工程,任务十分火急,必须保质保量地按期完成任务,国家决定分别在南北方两条线生产防弹衣,南线在上海,北线在东北的沈阳,哈尔滨。

一九七一年六月,我受上级指派去北京军委炮兵接受一项紧急任务,与军委炮兵科研处参谋闵佩杰同志,作为生产防弹衣的军方代表,一同去东北监制生产防弹衣。

六月中旬,我和闵参谋来到沈阳,在沈阳有两家协作厂,一家是3505工厂,负责防弹衣的总装。一家是沈阳标准件厂,负责生产防弹衣的铆钉。我们在3505厂验收了生产车间,设备及生产环境后又北上去了哈尔滨101厂。

哈尔滨101厂是我国生产铝合金的专业厂,又叫东北轻合金厂。由这个厂生产防弹衣的关键部件“合金钢制鳞片”。主要工序为压制板材、冲压鳞片、铆接、洗边和抛光等程序。

我是第一次与工厂领导和工人打交道。当时负责全厂工作的是空军某部的支左军代表,他们对这项军工产品任务认识高、决心大,决定用全厂最好的设备,最强的班组,以最快的速度保质保量地完成这项任务。101厂经营管理比较好,生产井然有序,工人三班倒,歇人不歇机器,一天24小时不停机。我们每天都要去车间,按图纸的要求检查产品,发现问题随时找人解决。一些重大我们又解决不了的问题,直接向上级汇报,确保任务不受干扰,按时交付使用。

101厂的各种设备齐全,防弹衣的第一道工序是将“铝镁”“铝铬”按比例配制的钢锭轧成很薄的板材,在多台轧机前,工人师傅冒着盛夏的高温,将铝镁合金、铝铬合金的钢锭从炉中夹出来,送入轧板机上,经过一次轧,二次轧……很薄很标准的钢板就出来了,摞在轧机旁,再用天吊把铝镁合金,铝铬合金板材分别送到机加车间,加工成六角形的合金钢片。

在机加车间,更是一派繁忙的场面,一排排冲床、一排排钻床、一排排刨床等设备不停的工作。工人们利用事先做好的模具,先将大块的薄板割成标准的板条,再在冲床上冲出合金钢制的六角钢片,再经过钻孔、铆接、刨边、抛光等工序。这防弹衣的“钢样鳞片”就算完成了。在整个防弹衣的“钢样鳞片”的制作过程中,压制板材、锯割板条、钻孔、铆接、刨边都有标准模具,操作机器就能完成,劳动强度不大。而抛光(打毛刺)虽说是在沙轮上或用沙布打。准确地说这是一件手工活。一块鳞片六个斜面,必须用手工把正反面的毛刺打光磨平。却是一件即费工费劲的事,一件防弹衣需要几百个钢样鳞片,几十万套衣服的鳞片需要打毛刺的难度就可想而知了。这道工序对101厂来说就是一个浩大的工程,而且是时间紧,任务量大,他们只好发动全厂职工人人参战加班加点都来参加会战,有空我们也加入这个打毛刺的会战中。就这样三个月的会战除发挥这个厂设备齐全的优势,加上全厂职工的积极奋战总算是分批分期地装箱运往沈阳3505工厂总装成防弹衣。后来我才知道,这打毛刺的工序,沈阳标准件厂和3505厂等单位职工都参加过会战。

101厂工人师傅觉悟很高。工作认真,从不叫苦叫累,无论是用机器操作,还是在会战中用手工操作的打毛刺的全民会战中,都体现了工人阶级的高尚品德。一次在加工车间冲压“合金钢制鳞片”时,一名女工的一只手指头不慎被冲床压断,过后当我们去她家看望她时,她说:“为了给越南战场生产防弹衣,虽然我断了一个手指头,比起在越南战场上牺牲在子母弹下的战士来说,我的伤痛算不了什么。”

在生产防弹衣的三个月里,我们作为生产防弹衣的军事代表,住在该厂的招待所,吃的是职工食堂,工厂食堂是一天24小时供应饭菜,主食是俄式面包,副食是随季节变化的各种蔬菜,生产中是停人不停机的三班倒,我们军代表虽不是三班倒,但也是除了吃饭睡觉外,每天都在车间里与工人一起度过,在车间里转来转去,也不是一件轻松的事。三个月中我们基本上没休过星期天,没有上过街,没有游览过哈尔滨。为了赶制生产防弹衣,我们也是无怨无悔。九月中旬,防弹衣总装成功,我们也完成了领导交给的任务,但上级又让我将防弹衣押运到广西交给接收方。九月二十日,我带上高炮六十二师特务连的一位班长,将3505工厂组装完毕并装上火车的防弹衣从沈阳出发向南运去。我带上一支手枪,特务连班长带一支冲锋枪,我们荷枪实弹全副武装,吃住在装满防弹衣的闷罐车厢里,在国庆节前将几十万套防弹衣押运到广西凭祥,交给接收方代表,完成了这项任务。

在凭祥部队招待所里我们过了1971年国庆节,本来想利用节日休息时间上“友谊关”游览一下,以还我入越参战时大部队行动没有好好看看“友谊关”的遗憾。可招待所的同志们说:九月中旬开始就“封关”了,不让任何人靠近“友谊关”。事后才知道,由于林彪的叛逃,中央采取的紧急措施故此“封关”。

由于我们携带的武器不让带进北京,凭祥军代表帮我们办理了枪支托运手续,交火车运输,人员乘车回北京。十月八号我们回到了北京,军委炮兵副司令孔从洲在批判林彪紧急会议中,特意请假看望了我们,并赞扬我们为生产防弹衣所付出的辛劳。 |